ざっくり要約!

- 神棚を祀る方角は、東向きと南向きが望ましいとされている

- 神棚の設置場所は寝室や個室を避け、家族が集うリビングや客間を選ぶとよい

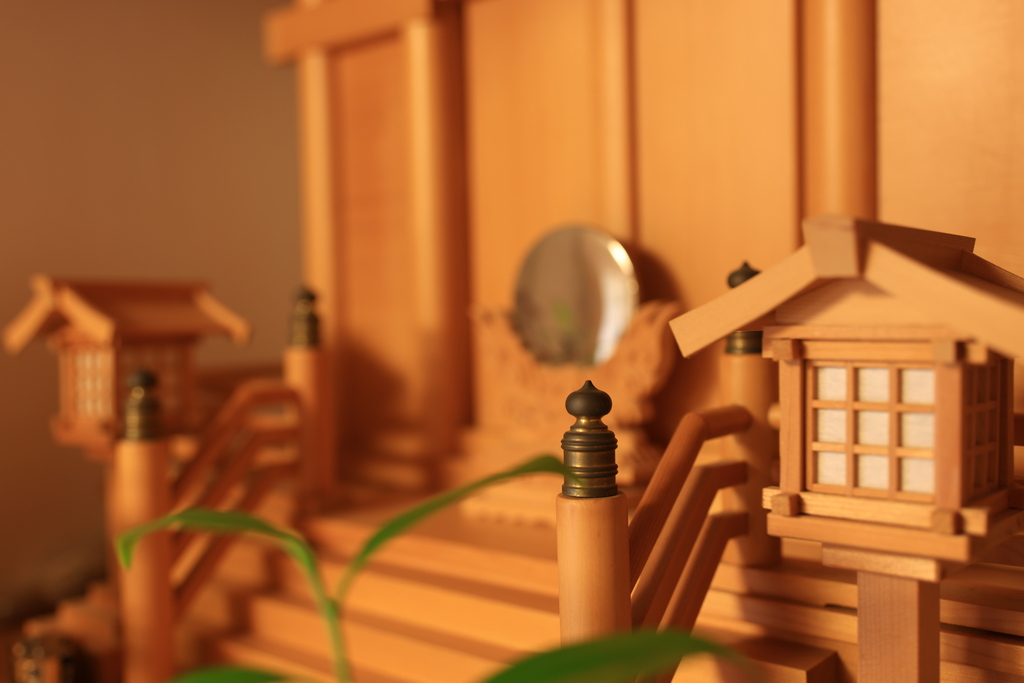

新年を迎えると、神社に初詣に出向く方も多いでしょう。神社は私たちにとって慣れ親しんだ大切な場所です。神社でお神札(おふだ)を授かった場合は、神棚に祀るのがよいとされています。

せっかく、神棚を設置するのであれば、できるだけ神棚に適した方角や向きに合わせて設置したいものです。この記事では、神棚を置く方角や適切な設置場所について解説します。神棚をどこに置いてよいか迷われている方は、ぜひ参考にしてください。

記事サマリー

神棚とは?お祀りする目的や意味

日本には古くから「神道」という宗教があります。「神棚」は、日本古来の神々を家の中に迎えてお祀りする場所のことです。

神棚には、神社から授かったお神札をお祀りします。お神札には、神様の御霊が宿るとされているので、丁寧に扱いましょう。

神棚は、家内安全・子孫繁栄・無病息災などを願い、御守りくださる神様へ「感謝」を伝える場所です。宝くじ当選といった個人的なお願いごとをするのは避けましょう。

神棚を祀るにふさわしい方角や向きとは

神棚は、東または南の方角に向けて配置します。東に向けるのであれば西側の壁、南に向けるのであれば北側の壁となります。

神棚に太陽の明るい光が当たることを意識してお祀りしましょう。

神棚は北向き・西向き・鬼門に祀ってはだめ?

神棚を北向きや西向きに置くのは縁起が悪い、風水で鬼門となる北東もふさわしくないといわれることもあります。

しかし、厳密にいうと、風水はその土地の地理地形や神社との位置関係も深く関係しており、一括りに北向きや西向きは「縁起が悪い」と断言できるものではありません。

また、住宅事情から望ましい方角に神棚を配置できないこともあります。

神棚の向きにこだわるよりも、神棚をお祀りする環境を整えたほうが神様も喜んでくださるでしょう。

神棚の適切な設置場所

神棚の設置場所は、明るく静かで家族がお詣りしやすい場所を選びます。人の出入りが多いドアの周囲や廊下、玄関は避けてください。

神棚は、清らかで穢れ(けがれ)のない場所にお祀りすることも大切です。トイレや洗面所など、汚れやすい水まわりは神棚の設置場所には向きません。

また、寝室や個室といったプライベートな場所は、家族がお詣りしづらいという観点から避けた方が無難な場所といえます。

神棚の設置場所は、明るく穢れがないこと、人が集まりやすいことを考慮し、リビングや客間に置くとよいでしょう。

神棚を祀る際の注意点

神棚の設置場所が決まったら、以下の点に注意しながらお祀りします。

目線より高い場所に祀る

神棚は、必ず目線より上に設置します。目線より下になると神様に対して失礼にあたるため、注意が必要です。

賃貸にお住まいで、神棚を壁に取り付けることが難しい場合は、タンスや収納の上に神棚を置いて、目線より高くなるように配置しましょう。

仏壇と神棚は向かい合わせに配置しない

仏壇と神棚を置く場所は別々が望ましいですが、難しい場合は同じ部屋に置いても構いません。

ただし、仏壇と神棚を向かい合わせに配置すると、お詣りの際に背中を向けてしまいます。神様にも、仏様にも失礼にあたるため、どちらに対しても背中を向けない配置を検討すべきです。

また、仏様が恐縮しないよう、仏壇より神棚の配置を少し高くするとよいでしょう。

マンションでの神棚の方角や向きと設置場所は?

マンションで神棚を設置する場合も、明るく穢れのない場所を選ぶのが基本です。

東や南の方角に向ける、家族が集まりやすいことなどを考慮すると、マンションではリビングに設置することが多いでしょう。

神棚は最上階にお祀りすることが望ましいですが、マンションでは難しいケースが多いため、できるだけ「天上」に近づけることを意識します。

具体的には、神棚を設置する天井に「雲」または「天」と書いた紙を貼ります。神棚を祀る場所が最上であることを神様にお伝えし、事前にお赦し(おゆるし)をいただきましょう。

神棚の「タブー」とは?

神棚のタブーは、神棚の掃除を怠ること、神棚に足を向けること、神棚に長期間お詣りしないこと、ずっと同じお神札や神棚を祀っていること、などがあります。

神棚は神様をお祀りする神聖な場所です。日々ご加護くださる神様に失礼のないよう、タブーとなる行為を知っておきましょう。

神棚の掃除を怠ること

神様は穢れを嫌うため、できるだけ毎日清掃を行います。換気を心掛け、神社のように清々しい環境を保つことが大切です。

多忙で毎日できない場合でも、感謝の気持ちを込めて行うことが大切です。

神棚に足を向けること

神棚に足を向けるのは、神様に足を向けているのと同じことです。寝室に神棚を置いている場合はとくに注意しましょう。

リビングの場合でも、昼寝やうたた寝で神棚に足を向けないようご注意ください。

神棚に長期間お詣りしていない

神棚を設置したら、神様に日頃の感謝をお伝えすることが大切です。できれば朝と夕の1日2回、もしくは1日に1回は感謝をお伝えしましょう。

お詣りを家族の習慣にするためにも、人気(ひとけ)のない場所は避け、家族が集まりやすい場所に神棚を置くこともポイントです。

ずっと同じお神札や神棚を祀っている

お神札や神棚は、新しいときは神様のパワーが強く宿り、時間の経過とともに力が弱くなっていくといわれています。

伊勢神宮で20年に一度ご社殿を建て替える「式年遷宮」が行われるのはそのためです。お神札は一年に一度、神棚は長くても20年を目途に新しいものに替えましょう。

神棚のお参りと供え物のマナー

神棚へのお参りには、決まった作法があります。神様への感謝の気持ちを込めて、丁寧にお参りしましょう。また、供え物の種類や用意の仕方にも気を配ることが大切です。

神具と供え物の用意の仕方

神具は、神様をお迎えするための大切な道具です。神鏡、榊立て、供え物を置く器など、必要な神具を揃えましょう。供え物を用意する際は、新しく清潔な器を使用し、丁寧に取り扱います。

神棚のお参りの基本的な作法

神棚のお参りの作法は、神社のお参りと同様です。神棚へのお参りは、手を洗い、口をすすいで身を清めることから始めます。二拝(にはい)二拍手(にはくしゅ)一拝(いっぱい)して拝み、感謝の気持ちを伝えます。

毎日のお供え方法と種類

毎日のお供え物は「お水」「お塩」「お米」が基本です。これらは毎朝新しいものに取り替え、下げたものは料理に使うとよいでしょう。また、榊(さかき)とお神酒は1日と15日に新しいものに替えます。1日と15日には、野菜や果物をお供えするのもよいとされています。

お正月には特別な準備を

お正月は1年の始まりとして、特別な準備が必要です。神棚も歳神様(としがみさま)をお迎えするため、新年にふさわしい装いに整えましょう。

神札と注連縄を貼り替える

大晦日には神棚の大掃除を行い、神具を清めます。神札(おふだ)や注連縄(しめなわ)は、新しいものに貼り替えましょう。

お正月用の特別なお供え物

お正月には、鏡餅やお神酒、干柿、みかんなどの縁起物をお供えします。お正月飾りは、「正月事始め」の日とされる12月13日以降に飾るのが一般的です。ただし、12月29日や12月31日は「二重苦」や「一夜限り」を連想されることから、避けるのが望ましいとされています。

正月飾りはいつまで飾る?

神札や注連縄については年間を通して飾り続けて問題ありませんが、お正月飾りは「小正月」まで飾るのが一般的です。小正月は関東では1月7日、関西では1月15日とされている地域が多いようですが、地域によって異なります。

ただし、鏡餅は「鏡開き」まで飾ります。鏡開きも地域によって異なりますが、関東では1月11日、関西では1月15〜20日とされている地域が多いようです。

神棚の穢れを避ける!「神棚封じ」とは

不幸事が起きた際、神棚に穢れが及ばないよう「神棚封じ」を行います。これは神様への礼儀として大切な習わしです。

「神棚封じ」とは

神棚封じとは、不幸事があった際に神棚を白紙で覆い、一時的に神様との御縁を絶つことです。これにより、穢れから神様を守ります。

神棚の封じ方と解き方

神棚を封じる際は、白い紙で神棚全体を覆います。解く際は、手を清め、丁寧に白紙を取り外します。その後、お神酒と塩を新しいものに取り替えましょう。

神棚封じはいつまで?

神棚封じの期間は、一般的に四十九日です。ただし、地域や宗派によって異なる場合もあります。不安な場合は、お近くの神社でご相談することをおすすめします。

神棚は明るく穢れのない環境に祀ることが大切

神棚の方角は、太陽の光がよく当たる東向きと南向きがよいとされています。

西向きや北向き、鬼門は縁起が悪いといわれることもありますが、風水は立地条件の影響も受けるため、一括りに縁起が悪いとは言い切れません。

大切なことは、明るく穢れのない環境に神棚をお祀りし、日々清掃や換気を心掛けることです。家族がお詣りしやすいよう、神棚はリビングや客間に設置するとよいでしょう。

この記事のポイント

- 神棚を祀る方角はどこがいい?

神棚は太陽の光が当たる、東向きや南向きが望ましいとされています。

詳しくは「神棚を祀るにふさわしい方角とは」をご覧ください。

- 神棚は家のどこに設置すればいいの?

神棚は明るく穢れのない場所、家族がお詣りしやすい場所に設置しましょう。また、汚れやすい場所や水まわりは避けてください。

詳しくは「神棚の適切な設置場所」をご覧ください。

物件探しや売却がもっと便利に。

無料登録で最新物件情報をお届けいたします。

Myリバブルのサービス詳細はこちら