ざっくり要約!

- 「2025年問題」とは、2025年に団塊の世代のすべての方が75歳以上を迎えることで引き起こされるとされる問題

- 不動産市場への影響としては、相続発生件数の増加や需要の低下、空き家の増加などが考えられる

日本では高齢化が進行しており、2021年には人口の20%以上を65歳以上の高齢者が占める超高齢社会を迎えました。以降も高齢化は留まることなく進行しています。2025年には、団塊の世代が後期高齢者になることで「2025年問題」が起こるとされています。この問題により、一部「不動産が大暴落する」との論調もあるようです。

この記事では、2025年問題の内容と不動産市場への影響について解説します。

記事サマリー

「2025年問題」とは?

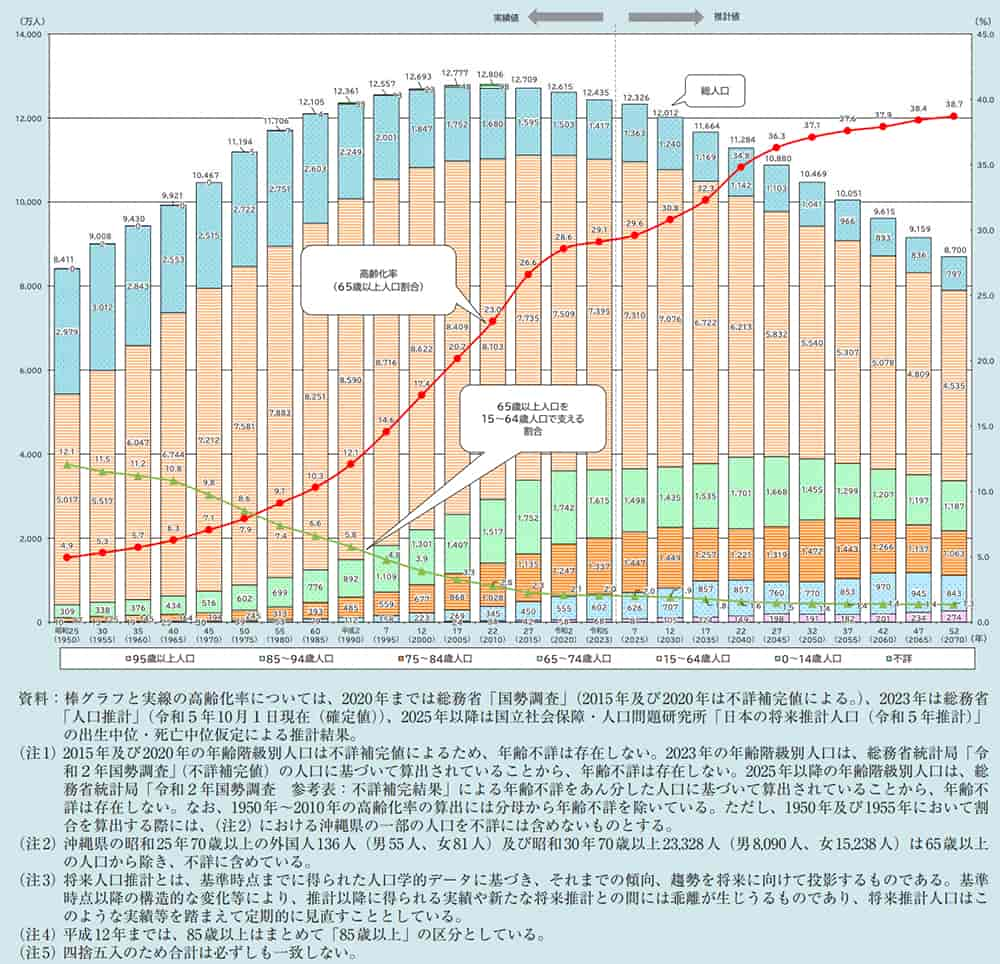

高齢化の推移と将来推計

「2025年問題」とは、団塊の世代のすべての方が75歳以上の後期高齢者になることで引き起こるとされる問題です。

団塊の世代のすべての方が後期高齢者に

団塊の世代とは、1947年から1949年に生まれた日本で最も人口が多い世代です。「令和6年版高齢社会白書」によれば、2023年10月時点の75歳以上の人口は2,008万人。総人口に対する比率は16.1%です。

団塊の世代のすべての方が 75 歳以上となる2026年には、65歳以上の人口は 3,653 万人となります。以降、75歳以上の人口は増減しつつ、2055年にピークを迎えると見込まれています。

社会保障費の負担増大

年金・医療・福祉などの社会保障給付費は年々増額しており、過去最高を更新しています。1950年には65歳以上の方1人に対して65歳以の方1人に対する65歳以下の現役世代はわずか2.0人下の現役世代12.1人が支えていましたが、2024年は65歳以上です。

高齢化が進む一方で、少子化も留まる見込みはありません。2023年の合計特殊出生率は1.20で過去最低となりました。少子高齢化が進めば進むほど、より少ない現役世代で高齢者を支えていかなければなりません。

人材不足も深刻に

近年は女性の社会進出も進み、労働力人口自体は横ばいから若干の増加傾向にありますが、少子高齢化は、15歳から64歳までの生産年齢人口の減少にも直結します。働き方改革の推進もあって、すでにあらゆる業界で人材が不足しており、この状況はますます深刻化していくものと見られます。

2025年問題が不動産市場に与える影響

2025年問題には、次のように不動産市場に少なからず影響を与える問題も含まれます。

大相続時代に突入

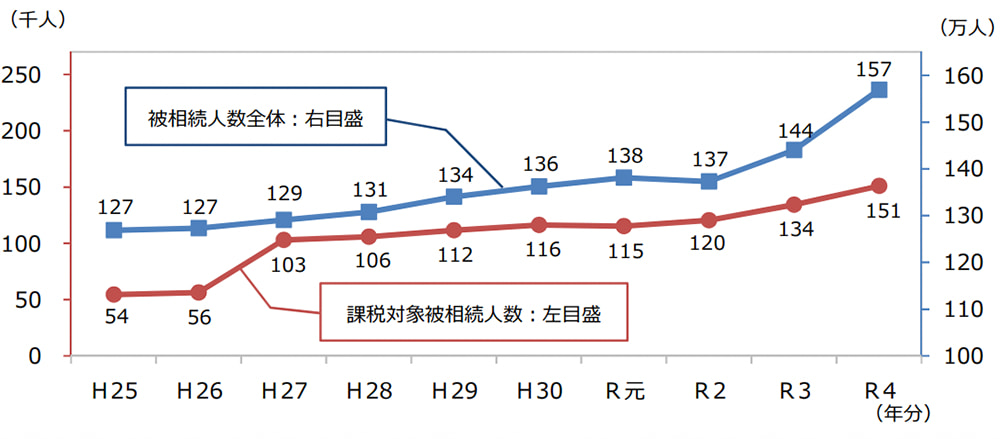

被相続人数の推移

高齢化は、相続の発生件数の増加にもつながります。2023年の被相続人(亡くなった)の数は150万人を超え、過去最多となりました。相続税制の改正もあって、相続税が課されるケースも増加傾向にあります。

相続資産に自宅などの不動産が含まれることも少なくありません。近年では核家族化も進んでおり、被相続人の子など相続人の多くはすでに所帯を持っているため、相続した不動産が空き家になってしまうケースが増加しています。

少子高齢化で買主・借主が減少

不要な不動産は、基本的に売る・貸すしか選択肢はありません。しかし、少子高齢化は、不動産の買主や借主の減少にも直結します。エリアによっては、すでに無料やそれに近い価格でも売れない・貸せない不動産も見られ始めています。

家が「余る」時代に

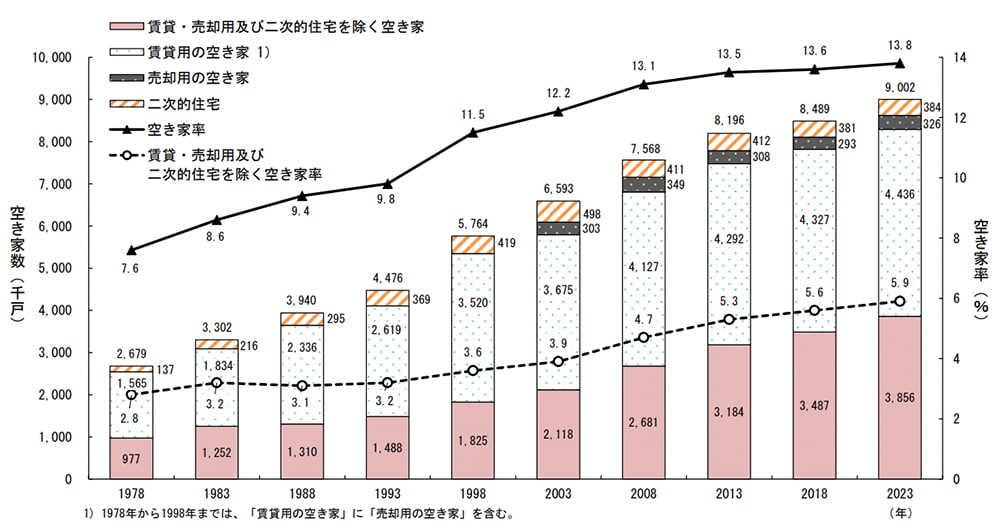

空き家数及び空き家率の推移-全国(1978年~2023年)

5年に一度の住宅・土地統計調査によれば、2023年の空き家数は約900万戸、空き家率は13.8%でした。いずれも過去最高を更新しています。相続件数が増加し、家を必要とする人が減っていけば、家が余ってしまうのは自然なことです。野村総合研究所は、2043年に空き家率が25%を超えると予測しています。空き家率25%ということは、4軒に1軒は空き家ということです。

近年は都市部を中心に不動産価格が高騰しており「不動産バブル」と称されることもありますが、空き家は増加の一途をたどっており、90年代のバブル期に2,000兆円を超えていた日本の土地時価総額も、いまや1,000兆円程度です。高騰する不動産は、ごく一部。すでに家余りの時代は到来しています。

2025年に不動産は大暴落するのか?

2025年問題を機に「不動産が大暴落する」との論調もあるようですが、結論からいえば、高齢化や少子化が要因で2025年に不動産価格が大きく落ちるようなことはないでしょう。とはいえ、長期的には不動産市場に大きく影響してくるはずです。

2025年に急落するわけではない

高齢化は今に始まったわけではなく、これまで徐々に進行してきました。2025年に団塊の世代のすべての方が後期高齢者になることで、高齢化率は30%を超える見込みですが、2025年に0から突然30%になるわけではありません。

相続発生件数や空き家数も徐々に増えているのであり、2025年になった途端に多くの不動産が市場に出るわけではないため、高齢化を理由に2025年に不動産が大暴落することはありません。

国内外の経済状況や金融政策の影響も大きい

不動産の価格は、基本的に需要と供給のバランスで決まります。人口が減り、市場に出る不動産が増えれば、価格は落ちるというのがセオリーです。とはいえ、不動産の需要は人口や市場に出ている物件数だけで決まるわけではなく、国内外の経済状況や金融政策の影響も色濃く受けます。

日本銀行は2024年、マイナス金利政策を解除し、7月には利上げもありました。とくに金利は、不動産の価格や需要に大きく影響する要素です。高齢化が要因で2025年に不動産が大暴落することはないとはいえ、金利上昇や国際情勢の変化、自然災害などによって市場が混乱する可能性はゼロではありません。

・「マイナス金利解除」「利上げ」に関する記事はこちら

マイナス金利解除!住宅ローン金利や不動産価格に与える影響は?

利上げ発表で株価・円相場が乱高下! 不動産市場への影響は?

二極化していくのは確定路線

人口減少局面では、すべての地域一律に人が減っていくわけではありません。人口が減っていくのは、まず地方からです。また、金利上昇によって需要が落ちていくのも、基本的には需要が低い不動産からです。

人口が減っていくと、利便性を求めて都市部への一極集中が起こる傾向にあります。すでに新築マンションの供給エリアは、都市部に集中しています。高齢化によって中長期的に不動産市場は縮小していくことになるでしょうが、これは格差の拡大と同義です。売れる不動産・売れない不動産の二極化は、今後ますます大きくなっていくでしょう。

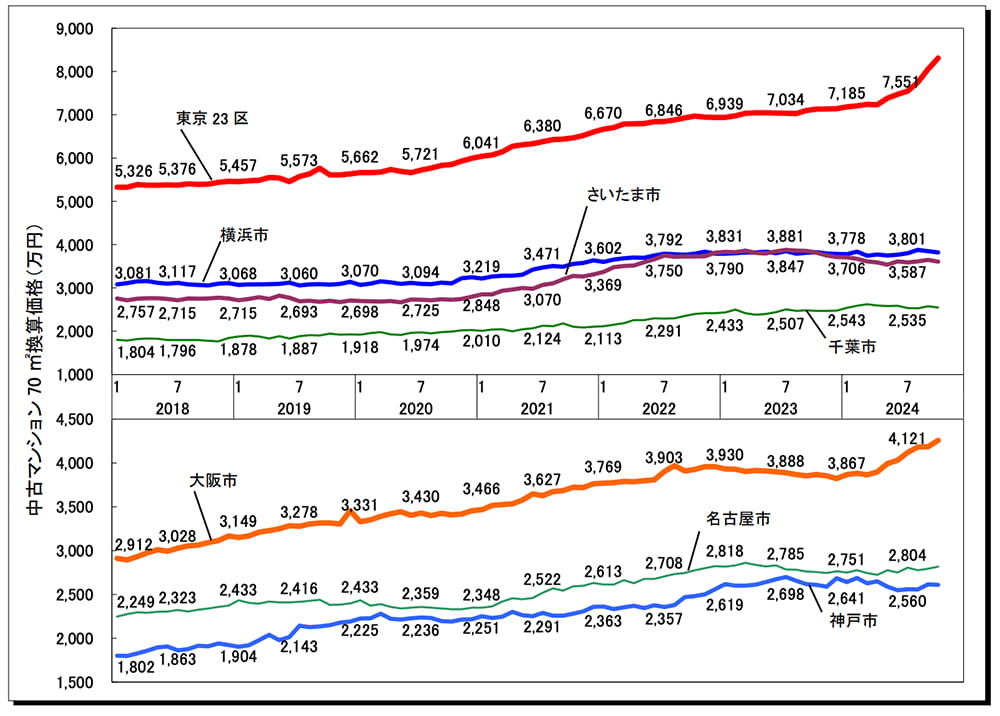

東京・大阪・名古屋など大都市圏の不動産市況

東京・大阪では、不動産価格の高騰傾向が継続しています。一方で、バブル崩壊以降、地価が下がり続けているエリアも存在しています。2025年問題が中長期的に与える影響についても、都市部は限定的になるものと推測されます。

最後に、2024年末時点の大都市圏の不動産市況を確認しておきましょう。

中古マンション

主要都市別70㎡あたりの中古マンション価格

中古マンションの価格は2013年の量的・質的金融緩和政策の開始以降、長期的に上昇しており、コロナ禍以降はこの傾向が加速しています。しかし、ここ数年はさいたま市や千葉市など都市近郊エリアは上昇幅が小さくなっています。一方、東京、大阪などの大都市部では、2024年にもう一段、価格が上昇しています。

・「中古マンション価格」に関する記事はこちら

都心の中古マンション価格が急騰! 供給数減少で高騰が続く?

中古一戸建て

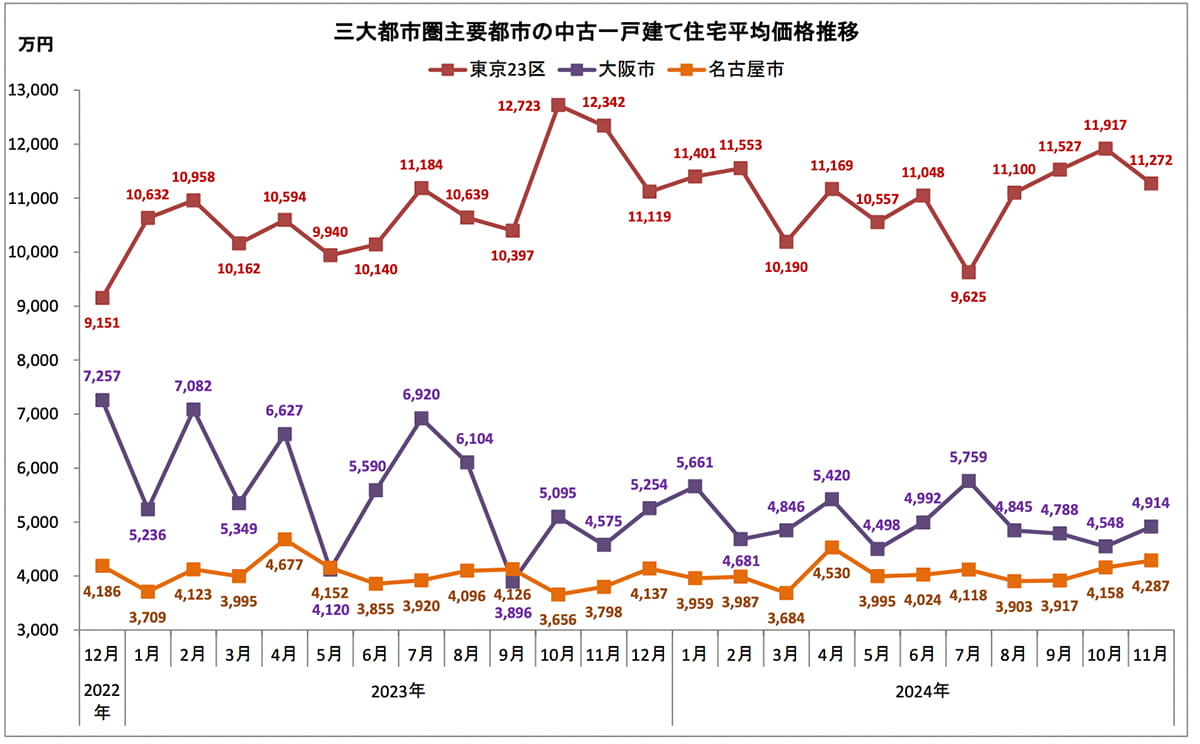

三大都市圏の中古一戸建て住宅平均価格推移

中古一戸建ての価格は、ここ数年、名古屋市がほぼ横ばい、大阪市は下落傾向にあります。東京は若干の上昇傾向にありますが、変動が大きく、マンションのように大幅な高騰は見られていません。コロナ禍を経て、働き方や暮らし方が変化し、一時的に戸建ての需要が拡大しましたが、それも一巡したようです。

まとめ

団塊の世代のすべての方が75歳以上の後期高齢者になる「2025年問題」を機に、相続の増加やそれに伴う空き家の増加などが懸念されます。とはいえ、2025年になった途端に高齢化率が急上昇するわけではなく、市場に大量の不動産が放出されるわけでもありません。したがって、高齢化を理由に2025年に不動産が大暴落することはありません。

しかし、高齢化は確実に不動産市場に影響する要素です。立地や築年帯、状態次第では、中長期的に価値が大きく低減する不動産もあるでしょう。不動産の売買を検討している方は、そのエリアの人口動態や都市計画などにも目を向け、需要が今後どのように推移するか予測して売り時・買い時を検討することが大切です。

この記事のポイント

- 「2025年問題」はどのような問題ですか?

2025年問題とは、団塊の世代のすべての方が75歳以上の後期高齢者になることで、社会保障費の負担増大や人手不足などが起こるとされる問題です。

詳しくは「2025年問題とは?」をご覧ください。

- 2025年問題は不動産市場にどんな影響を与えるの?

高齢化が進むことで相続件数が増加し、空き家も増加していくものと考えられます。

詳しくは「2025年問題が不動産市場に与える影響」をご覧ください。

- 2025年問題によって不動産が大暴落するって本当?

高齢化は徐々に進行するものであり、2025年になった途端に大量の不動産が市場に出るわけではないため、高齢化が理由で2025年に不動産が大暴落することはありません。しかし、中長期的には一部不動産の需要低下や価格下落などにもつながっていくでしょう。

詳しくは「2025年に不動産は大暴落するのか?」をご覧ください。

ライターからのワンポイントアドバイス

高齢化は不動産市場に確実に影響する要素ですが、突然、影響が出るわけではありません。不動産が急に大暴落するとすれば、大規模な自然災害や大幅な金利上昇の後。いずれも見通しが立ちにくいものの、近年、自然災害は多発化・激甚化しており、2024年には長らく続いたマイナス金利政策が解除されました。高齢化も決して無視できるものではありませんが、多角的に市場の動向を見ることが大切です。

物件探しや売却がもっと便利に。

無料登録で最新物件情報をお届けいたします。

Myリバブルのサービス詳細はこちら