区分マンション投資のプロフェッショナル戦略

賃貸住宅需要の見通し

(単身世帯の増加と持ち家志向の低下)

- #賃貸住宅需要

- #持ち家志向

- #単身世帯

- #世帯数

- #将来単独世帯数予測

- #賃貸志向

区分マンション投資を行い、賃貸住宅経営を始めようとしている方でも「我が国では今後、人口が減少するのではないか。だとすれば、住宅余りが起こるのではないか」と心配される方もいることでしょう。ここでは、人口動態と賃貸住宅需要の関係について考えます。

住宅需要を決めるのは世帯数の動向

まず、覚えておきたい事は、住宅需要は人口よりも世帯数の動向の方が大きな影響を与えます。

現在の日本は人口減少が進んでいます。しかし、世帯数は国が調査を開始して以来増加を続けており、今後もまだしばらく増加の見通しです。とくに単独世帯(一人暮らし)は、増加の一途で2040年には全世帯の4割が単独世帯になると予測されています。

図1の通り、単独世帯は、これから長期間増加することが予測されています。

将来単独世帯数予測(2018年推計)

(国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)」より作成)

(国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成 30 年推計)」より作成)

首都圏をはじめとした大都市部においては、現状、単独世帯の約7割以上が賃貸住宅に住んでいます。人口移動状況(総務省:2022年年間分)をみれば、新型コロナウイルスの影響で一時停滞した都市部への人口集中は再び加速し始めました。特に主に賃貸住宅に住む20代・30代は回復しました。こうしたことからも大都市部は、これからも賃貸住宅需要は安定しており、需要増加可能性が見込まれます。特に、単身世帯の方が多く住む1R、1LDK、2LDKなどの賃貸住宅需要は高水準を維持し、区分マンション、ワンルームマンションとよばれる物件のニーズはますます高くなるでしょう。

また、第12回でも解説したように、このような単身向けの賃貸物件の賃料のブレ幅は小さく、また安定しており、仮に賃料が下落基調になったとしても、大きく賃料が下がることはないと思われます。

このように、人口動態から見れば、都市部物件への区分マンション投資、ワンルームマンション投資は「将来(すくなくとも20年以上)にわたり需要が見込める」と予測しております。

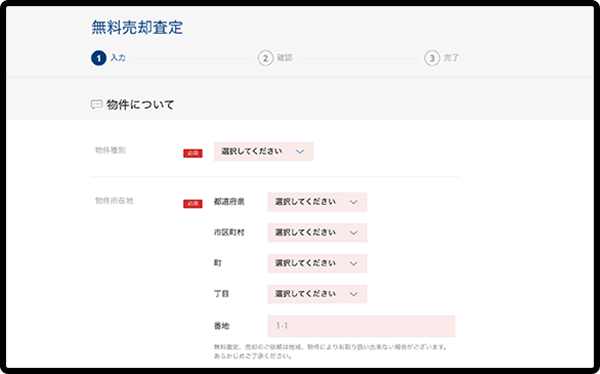

次に「賃貸住宅需要のこれから」を「持ち家比率」から分析してみましょう。

「賃貸住宅需要のこれから」を

「持ち家比率」から分析

持ち家比率は徐々に低くなっています。2018年(総務省:住宅・土地統計)の全国の持ち家比率は61.2%で、都市部はもちろん、地方都市においても持ち家比率は少しずつ下がっています。持ち家比率の低下はつまり「賃貸住宅に住む方の増加」というわけです。

世代別30年間の持ち家比率の変化

この30年間で各年代の持ち家比率がどれくらい下がったのか「昭和63年=1988年、住宅統計調査」と「平成30年=2018年、住宅・土地統計調査」を比較してみます。

(注:持ち家比率は総務省から5年ごとに発表され、執筆時点では2018年調査(2019年公表)データが最新となります)

若年世帯で持ち家比率が減少傾向

(総務省統計局「昭和63年住宅統計調査」「平成30年住宅・土地統計調査」より作成)

(総務省統計局「昭和63年住宅統計調査」「平成30年住宅・土地統計調査」より作成)

持ち家比率低下の3つの理由

30年間に大きく持ち家比率が下がった背景を説明すると、3つの大きな理由あると考えられます。

1つ目は、雇用形態・給与形態の変化です。

年功序列・終身雇用のスタイルが崩れ、給与体系が変わり、右肩上がりに年収が増えることは「確実にそうなる」と安心できなくなりました。また、非正規雇用の方が大幅に増え、安定収入が実現できないことが多く、安心しての借入が難しいと思う方が増えました。「大きな額の住宅ローンは難しい、リスクが高い」と考える方が増えたわけです。

2つ目は、家族・世帯のあり方が変化しました。

晩婚化が進み、都市部では初婚年齢は30代前半になっています。結婚して、子どもが生まれた頃に自宅購入を考える方が多いため、晩婚化が進むと30代や40代前半の持ち家比率は下がります。また、未婚(厚生労働省では50歳時点未婚と定義されています)化も進んでいます。男性では、生涯未婚率(近年厚生労働省は50歳時点での未婚率と表現を替えました)は25%を超え、女性も15%を超えています。こうした方々は持ち家志向が低く、これも持ち家比率を下げる要因となっています。

3つ目は、持ち家志向の変化です。

かつては、結婚して子供が生まれるころにはマイホームを持つ、というのが一般的でした。しかし、最近では「積極的賃貸派」と呼ばれる方が増えており、収入・資産(貯金など)はあるけれど、自宅購入せず賃貸に暮らす方が増えてきました。理由は様々ですが、その1つは「大きなローンをかかえたくない」ということのようです。

賃貸志向が進み、

賃貸住宅需要は安定する

持ち家に住む方が増えないのは、メディアや政策論争等では「収入が大きな影響を与えている」という論調が多いですが、それだけでなく「持ち家志向が減っている」ことも大きな要因でしょう。かりに、人口が大幅に減り、マンションなど住宅価格が大きく下がったとしても、持ち家比率が大幅に上がる可能性は少ないと考えられます。

現在の日本では、

1) 賃貸住宅に住むことが多い単身世帯が増えている

2) 賃貸住宅志向の世帯が増えている

3) 賃貸住宅に住む方が多い若年層の都市部への人口流入は増えている

以上のような事から考えると、たとえこの先人口減少が進んでも、①都市部での②単身向けの賃貸住宅(そのほとんどは区分マンション)の需要は、かなり長期的に安定しているものと思われます。