不動産や相続に関係する税制改正

- 不動産に詳しい公認会計士によるセミナー

今回のセミナーでは、近年の税制改正のうち、不動産や相続、贈与に関する重要な項目について公認会計士が詳しく解説します。

動画もくじ

- 0:30

- 導入(講師紹介)

- 1:51

- 本日の内容

- 3:12

- 令和6年度の税制改正

- 4:14

- 贈与に関する改正

- 24:36

- 財産債務調書に関する改正

- 33:06

- タワーマンションの相続税評価額はどう変わったか

- 39:26

- その他の税制改正(事業用資産の買換特例の改正)

- 44:09

- 本日のまとめ

動画の要約

不動産や相続に関係する令和6年度の税制改正大網

令和6年度の税制改正では、不動産や相続に関する大きな改正は見られませんでした。主な焦点は「給与の引き上げ支援」や「スタートアップ企業の促進」などについてです。

不動産や相続に関する税制改正は、直近の数年間で相次いで行われていたため今回は落ち着いたと考えられます。ただし、ここ数年に行われた重要な改正には令和6年度から適用されるものもあります。

今回は、不動産や相続に関する税制改正に関して、令和6年度から適用となる重要な改正に焦点を当てて紹介します。

贈与に関する令和6年1月から適用される税制改正 概要や注意点

令和5年の税制改正で行われた贈与税に関する大きな変更には、「使いづらくなった面」と「使いやすくなった面」の2つがありました。

使いづらくなった面として挙げられるのは「暦年贈与の引き締め」です。

一方、使いやすくなった面としては「相続時精算課税の緩和」があげられます。

また、ときどき贈与税に関する誤解をされているケースもありますが、相続時精算課税と暦年贈与というのは、あくまで税金計算上の話であり、贈与の行為自体は変わらない点にご留意ください。

暦年贈与に関する税制改正

令和5年の税制改正で"使いにくくなった面"として、暦年贈与の引き締めが挙げられます。この改正が令和6年1月から適用され、「相続前の7年間の贈与が相続財産に加算される」ようになりました。

そもそも暦年贈与とは

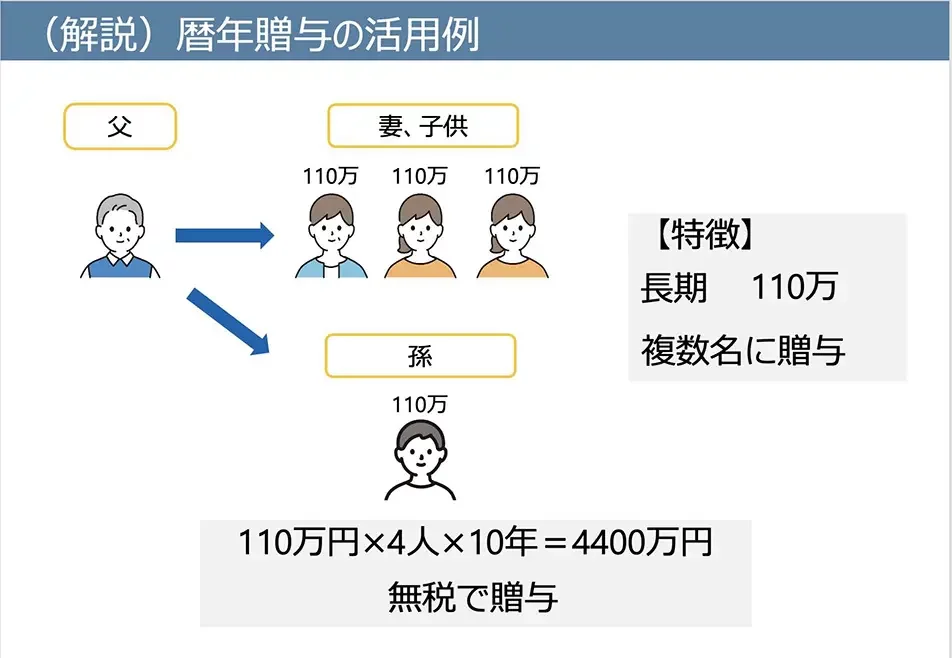

暦年贈与とは、相続対策のひとつとして一般的に行われていた贈与方法で、「暦年(暦上の1月1日〜12月31日)の贈与額が110万円以下の場合は贈与税がかからない」ものです。

例えば、ある男性(父)が妻と子供2人、孫の計4人に暦年で110万円ずつの贈与を行うとします。このとき注目したいのは、「暦年贈与は長期にわたって複数名に実施できる」ことです。仮にこれを10年間続けると、合計で4400万円の贈与を無税で実施できます。

実務上、王道の相続対策として頻繁に行われていましたが、国税庁がこの方法を問題視したことで今回の改正に至りました。

具体的な改正内容

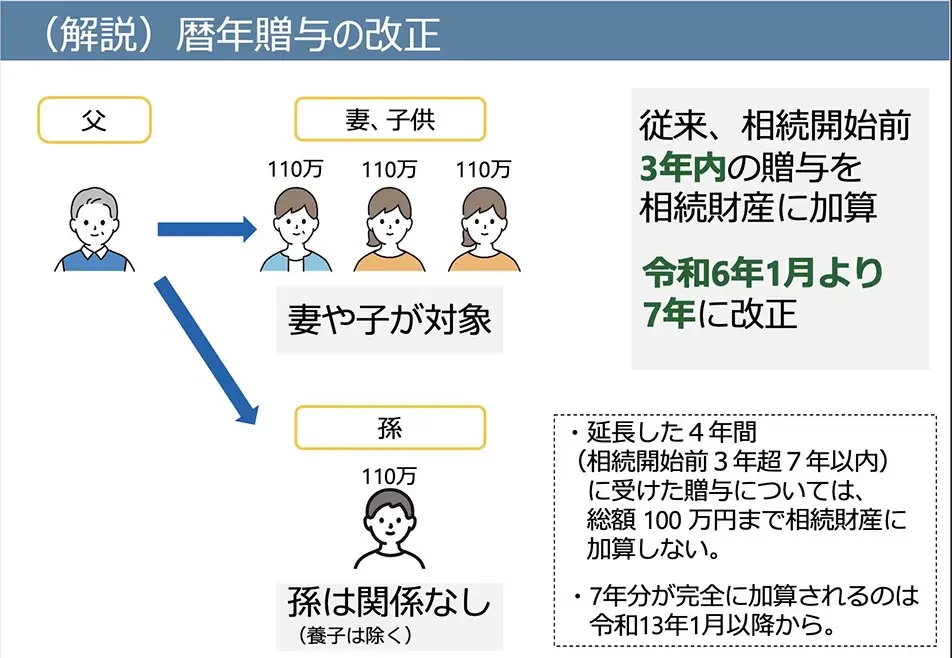

今回の暦年贈与に関する改正内容とは、「相続財産として遡る期間が従来の3年間から7年間に延長された」ことです。

これまで相続直前の駆け込み対策を防ぐ目的として、相続開始前の3年間の贈与を相続財産に加算する制度が設けられていました。これを持ち戻し加算と呼びます。今回の変更では、この遡る期間が7年に変更されました。

なお、対象となるのは相続人となる方のみです。

上記の例では相続人である妻と子供が対象ですが、孫は対象外となります。

養子になっている場合は相続人になるので今回の改正の対象となります。

経過措置が設けられている

改正によって制度が厳しくなる場合は、大きな反発を防ぐため、経過措置を設けて段階的に変更することが一般的です。今回も経過措置が設けられたので、下記の2つがあります。

- 今回の改正によって延長された4年間に受けた贈与は、総額100万円までであれば相続財産に加算しない。

- 7年分の贈与が完全に加算されるのは令和13年1月以降から。過去に遡及せず、将来に向かって段階的に伸ばしていく。

【余談】連年贈与について

「連年贈与」に関してよくいただく質問に回答します。

「毎年110万円の贈与をしていると税務署から連年贈与とみなされ、贈与として認めてもらえない場合があるのではないか?」という質問をよくいただくが、現在は同じ金額の贈与を続けても問題ありません。

以前は、連年贈与とみなされた場合に10年間の合計金額に対して贈与税が課税されていましたが、現在はこの根拠となっていた通達が廃止されています。

むしろ、後程「贈与実施時のPOINT」でお伝えしますが、毎年の贈与実施時の留意点を意識し、適正に贈与申告を行うことの方が本質的に重要になります。

相続時精算課税制度の改正

令和5年の税制改正で"使いやすくなった面"としては、相続時精算課税の緩和が挙げられます。今回の変更によって「110万円の非課税の枠が新設」されました。

相続時精算課税制度とは

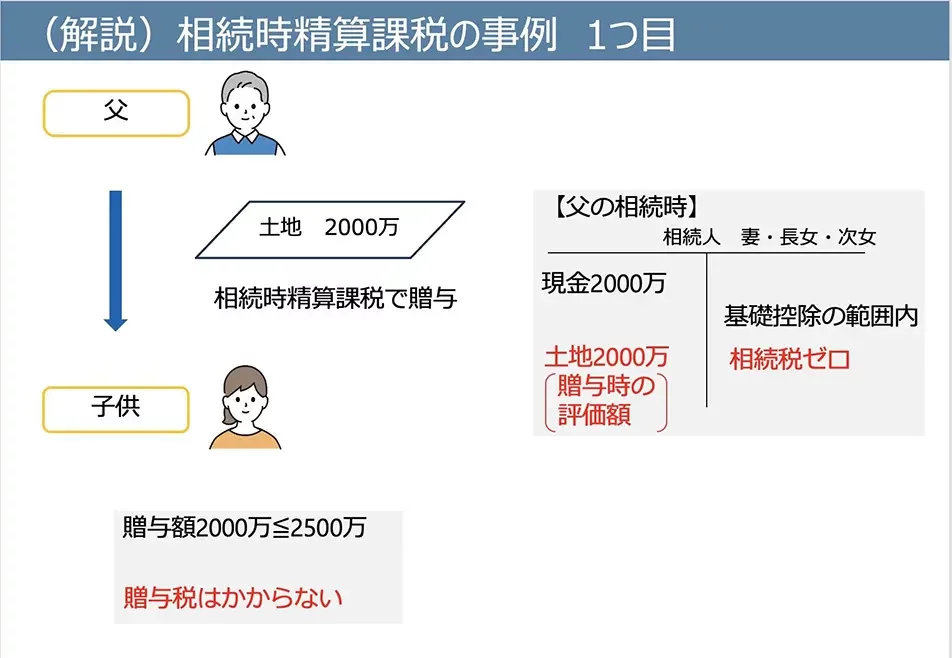

相続時精算課税制度とは、多額の財産を生前に贈与するケースに適用されることが多く、「一定の条件を満たしている場合、2500万円以内の贈与に対して贈与税は課税しません。ただし、相続が発生した時に、生前贈与分を相続財産に加算して、相続税を計算する」というものとなります。

このとき、一定の条件とは「60歳以上の両親または祖父母が、18歳以上の直系卑属(子供や孫など)に贈与する場合」を指します。

なお、特別控除の2500万円は生涯の合計枠であり、各年度に適用されるわけではないので注意が必要です。2500万円を超えた分に対して、20%の贈与税が課税されます。

相続時精算課税制度の事例①

例えば、父親が子供に評価額が2000万円の土地を贈与する場合、約1000万円の贈与税が発生します。しかし、相続時精算課税制度を利用することで、贈与する土地は2500万円の非課税枠内に収まるため、贈与税は課税されません。

現預金として2000万円持っていた場合、相続時には、現預金に加えて、2000万円の土地が相続財産に組み込まれて相続税の計算が行われます。この時、土地の相続税は"贈与時"の評価額で計算されます。

今回のケースでは、相続税基礎控除の範囲に納まるため、相続税は課税されません。

相続時精算課税制度の事例②

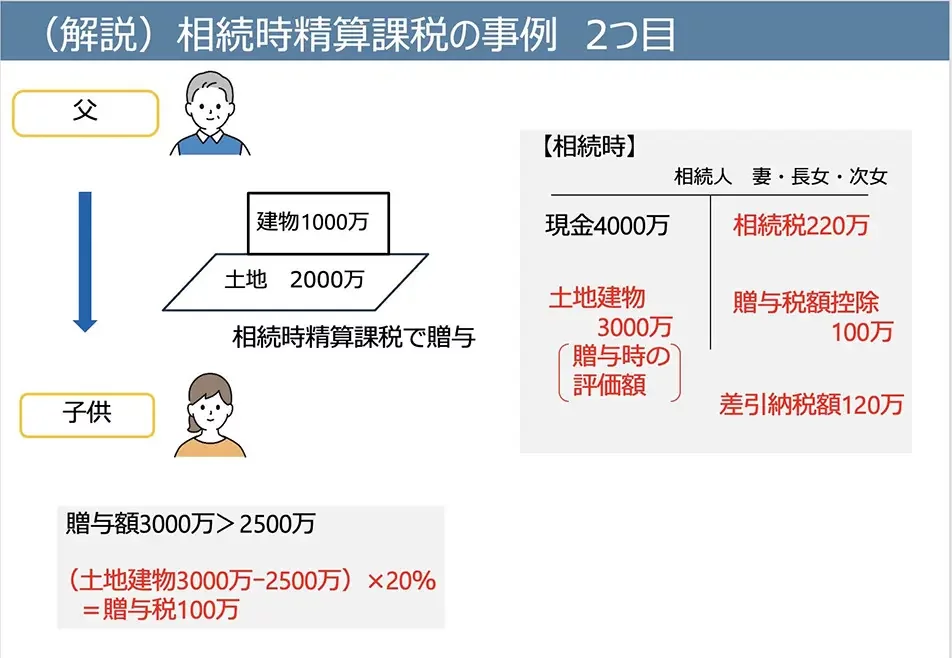

次に紹介するのは、生前贈与額が2500万円の特別控除枠を超えた場合の事例です。

例えば、父親が子供に土地評価額2000万円と建物評価額1000万円の合計3000万円を贈与する場合、相続時精算課税を利用すると2500万円を超えた500万円に対して贈与税20%がかかるため、100万円の納税が必要となります。

現預金として4000万円持っていた場合、相続時には、贈与時の評価額で計算された土地建物3000万円が相続財産として加わります。基礎控除額を超えるため220万円の相続税となりますが、相続時精算課税で払った贈与税100万円を相続税から控除できます。結果、相続時に納めるのは差し引き後の120万円となります。

具体的な改正内容

今回の相続時精算課税制度に関する改正内容とは、「従来の相続時精算課税制度に、毎年110万円までの基礎控除枠が新設された」ということです。

相続時精算課税制度を利用した場合、贈与額から新設の基礎控除枠を引いたうえで、特別控除の2500万円を引くことができます。残った分の贈与額には、これまで通り20%の贈与税が課税されます。

届け出は必要ですが、一度出してしまえばそれ以降の110万円までの贈与分は毎年申告しなくてよいです。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度を利用する際、下記3つの注意点が挙げられます。

- 相続財産によっては損する可能性がある

- 建物の相続時に災害で滅失している場合の救済処置がある

- 相続時精算課税を選択後は暦年課税に戻れない

上記にも示した通り、相続財産に加算する贈与財産の金額は「贈与時の評価額」で計算されます。そのため、将来的に価値が上がる可能性のある財産の場合は、事前に贈与することがおすすめです。

一方で、例えば、事業会社の株は経済環境によって大きく株価が変動するため、予測が難しいことが多いです。相続時の株価が贈与時よりも下がってしまう可能性があり、贈与しなかった方が良かったと後悔することもありえます。

また、贈与をした建物が災害などにより相続時に滅失している場合、再度評価をし直す規定が令和6年1月から設けられています。

一度相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻ることはできないため、選択時にはよく検討することが大切です。なお、相続時精算課税と暦年課税の選択は受贈者ごとで可能です。例えば、父⇔長女、母⇔長女の間でそれぞれ課税方法を選べます。

【余談】贈与実施時におけるポイント

贈与を行う際の注意点として、贈与を認めてもらうためのポイントを5つ紹介します。

- 受贈者は贈与を受けている認識をしている必要がある

- 財産の管理は受贈者またはその親権者が行う

- 銀行印には受贈者の印鑑を登録する

- 贈与契約書を作成する

- 贈与税の申告をする

まず、贈与された者が贈与を受けたことを認識していることが重要です。贈与を受けた者が贈与について知らされていない場合、いわゆる名義預金として、税務署から贈与として認められない可能性が高くなります。

また、贈与を受けた者が財産をきちんと管理し、保管することも重要です。例えば、贈与を受けた者が通帳を管理しない場合、贈与として認められないことがあります。

このとき、親子間であれば名字が同じのため贈与者の印鑑で預金通帳の届け出をしてしまうことがあります。贈与を明確に証明するためにも、受贈者の印鑑で登録することがおすすめです。

さらに、贈与を受けたことを証明するために贈与契約書を作成することが重要になります。口約束では証拠がありません。全てWordで贈与契約書を作成する方もいるが、署名欄は直筆でサインすることで贈与の意思を証明できるので、これは必ず行った方がよいです。また現金手渡しでは証拠力が乏しいため、通帳での資金移動がよいです。

そして、あえて110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告をすることで後日の税務調査に備えることができます。

(111万円の贈与の場合、贈与税は1000円)

これら5つの注意点を守ることで、贈与として認められる確率が高まります。

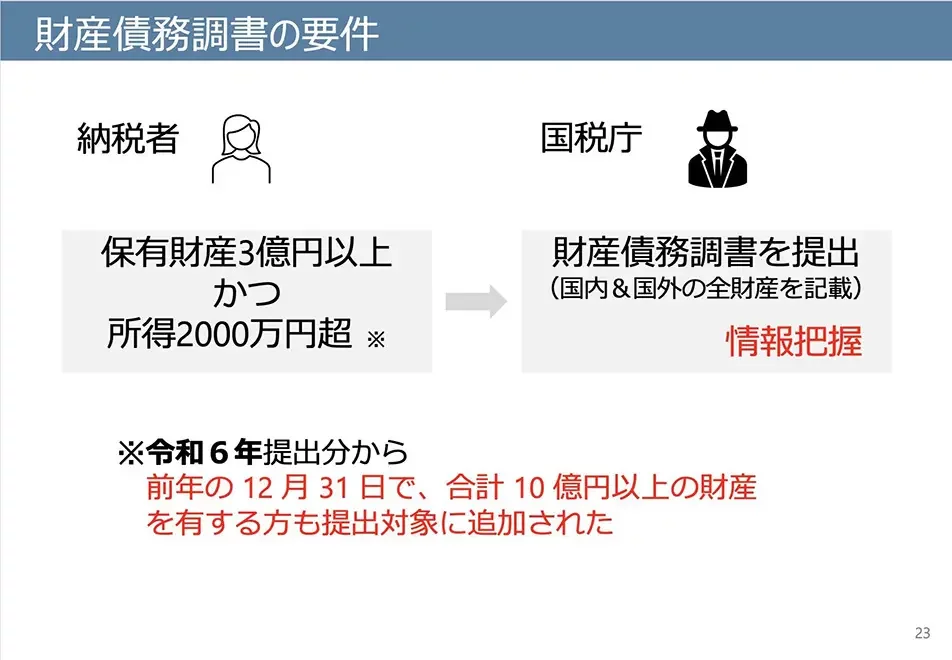

財産債務調書 改正点や注意点

財産債務調書とは

財産債務調書とは、国税庁が納税者の財産情報を把握するための「財産目録」のようなものです。保有財産が3億円以上かつ所得が2000万円以上の納税者が提出する義務があり、国内外の全財産とその金額を記載して税務署に提出しなくてはいけません。

令和6年からは要件が一つ追加され、前年の12月31日時点で合計10億円以上の財産を有する方も提出対象となりました。

実務上、不動産の売却などで大きな所得が発生する場合、この要件を満たしやすくなるので注意が必要です。

例えば、不動産の売却が行われると売却代金が所得に加算され、所得2000万円を超えることが多いです。さらに、売却代金は同時に保有財産にも加算されるため、保有財産も3億円を超えた場合は財産債務調書の提出が必要となります。

したがって、不動産の売却などで大きな所得が発生した場合は、財産債務調書の提出を検討する必要があります。

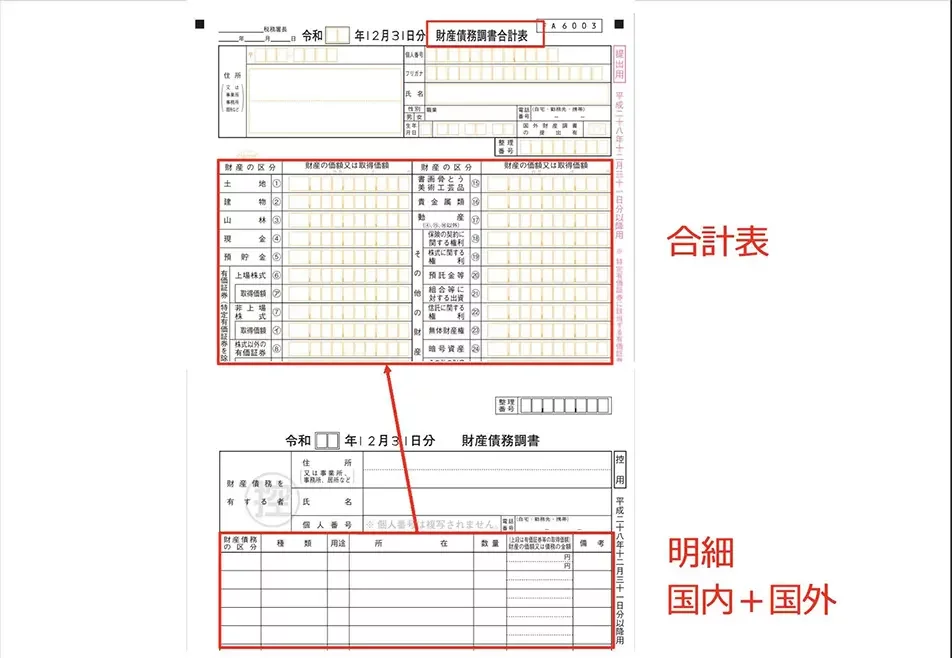

財産債務調書の書き方

財産債務調書では、国内と国外の両方の財産を記載します。

預金は通帳残高を記載します。株式については、上場している場合は時価、非上場の場合は出資額を記載することが実務上は一般的です。不動産については、固定資産税評価額を記載することが多いです。

財産債務調書は納税者の財産リストを把握することが主な目的であるため、記載される金額の正確性に関してはあまり問題とならず、財産として記載があるかが大きなポイントとなります。

財産債務調書のメリット・デメリット

財産債務調書を提出するメリットは、税務調査の際にペナルティ(過少申告加算税または無申告加算税)が5%軽減されることです。

例えば、財産債務調書に記載されていた不動産の収入が漏れていた場合、通常はペナルティが課されますが、財産債務調書に記載されていることでペナルティが軽減されます。

デメリットとしては、心理的な負担が挙げられる。

財産目録を提出するようなものであり、心理的にハードルが高いと感じられることもあります。とはいえ、提出義務があるため該当者は提出をしているのが実情です。

財産債務調書は実務上重要な情報であるため、税理士は書類を作成・提出する際、基本的にクライアントとの打ち合わせを通じてきちんと情報の正確性を確認した上で提出することが多いです。

財産債務調書に関する令和6年からの改正点

令和6年からの財産債務調書に関する改正では、3月15日までとしていた提出時期が6月末に改正されました。

これまでの提出期限は確定申告と同じだったため、税務関係の作業が同時に集中していました。しかし、今回の変更によって財産債務調書の提出に余裕が生まれ、情報の正確性や提出に関する準備がより丁寧に行えるようになりました。

【余談】遺言書を作成する人の割合

自身の明確な財産状況を把握できる財産債務調書は、遺言書との親和性が非常に高く、遺言書を作成する際に重要な参考資料となります。

遺言書は財産の分割方法を決めるだけではありません。財産目録としても機能し、遺言書の内容から遺された家族は亡くなった方の財産状況を把握することができるメリットもあります。

遺言書作成後においても、財産状況や気持ちの変化などに応じた内容へ変更することができるため、元気なうちから作ることを推奨されます。

遺言書の作成に関しては、税理士が関与するような規模の方は、公正証書遺言が一般的となっているため、税理士等の専門家と協力して適切な遺言書を作成するケースが一般的です。

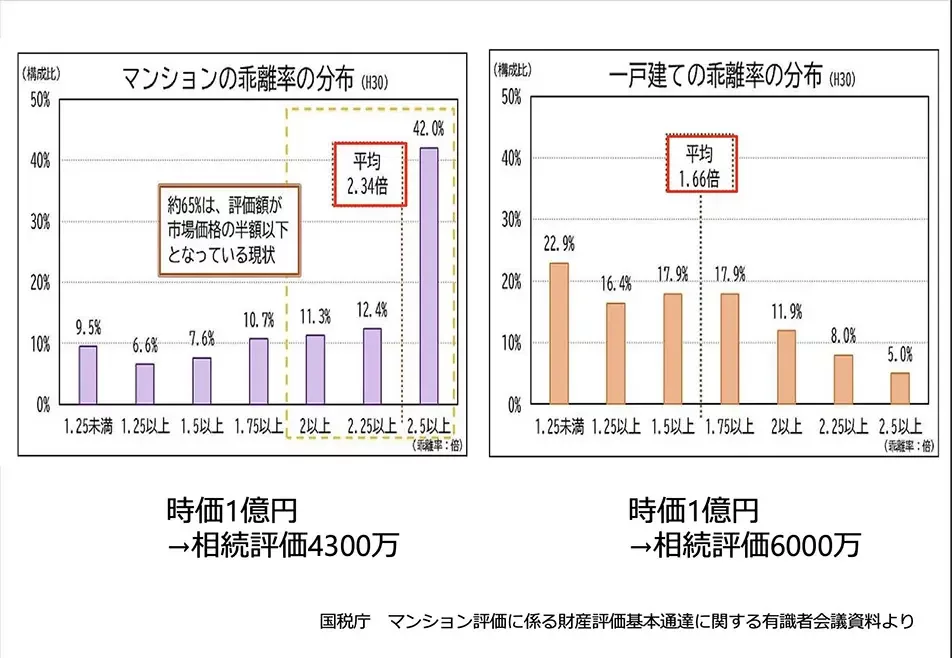

マンション相続評価の改正

相続・贈与に関するマンションの相続評価が変更

相続評価の改正により、居住用区分マンションの相続評価が時価(市場金額)の約6割程度になりました。

今回の改正は、令和6年1月以降に生じる相続や贈与に適用されます。対象は「区分所有のマンションで3階建て以上の居住用」であり、ほとんどの居住用の区分マンションがこの新しい評価制度の対象となります。

相続税評価額と市場価値の乖離とは

相続の評価額と市場の金額の乖離は、平均で約2倍あります。

マンションの場合は平均2.34倍の乖離があり、時価1億円の不動産の相続評価は約4300万円です。

一方、戸建ての場合は平均1.66倍の乖離があり、同じく時価1億円の不動産の相続評価は約6000万円です。

端的に言うと、今回の改正はマンションの乖離を戸建ての乖離(時価の約6割)と同程度に合わせたものになっています。

これにより、マンションの相続評価は従来よりも市場の金額に近づきます。これまでタワーマンションを使った相続対策が行われてきましたが、この改正によりその効果が薄れることが予想されます。

改正後の相続評価額は、「相続税評価額×評価乖離率×最低評価水準0.6定数)」となります。

評価乖離率は物件ごとに算定され、国税庁の計算ツールを利用するか、市場金額が判る場合は、60%を掛けることで大方計算できます。

今後のマンション投資

今回の改正により、従来の相続対策の効果が薄れるかもしれませんが、マンションへの投資に魅力があることは変わりません。

現預金を持っている場合と比較して、区分所有マンションを持っている場合は相続税評価額が低くなるため、評価減の恩恵が得られます。

つまり、現預金1億円なら相続時の評価も1億円だが、時価1億円の区分マンションであれば、相続評価額は約6000万円になり、それはそれで良いのではないかという方が多いです。

また、不動産によっては売却時に資産価値が高まっている場合もあり、売却すればキャピタルゲインを見込めます。そのため、資産性の高い不動産ということが今後ますます重要になります。

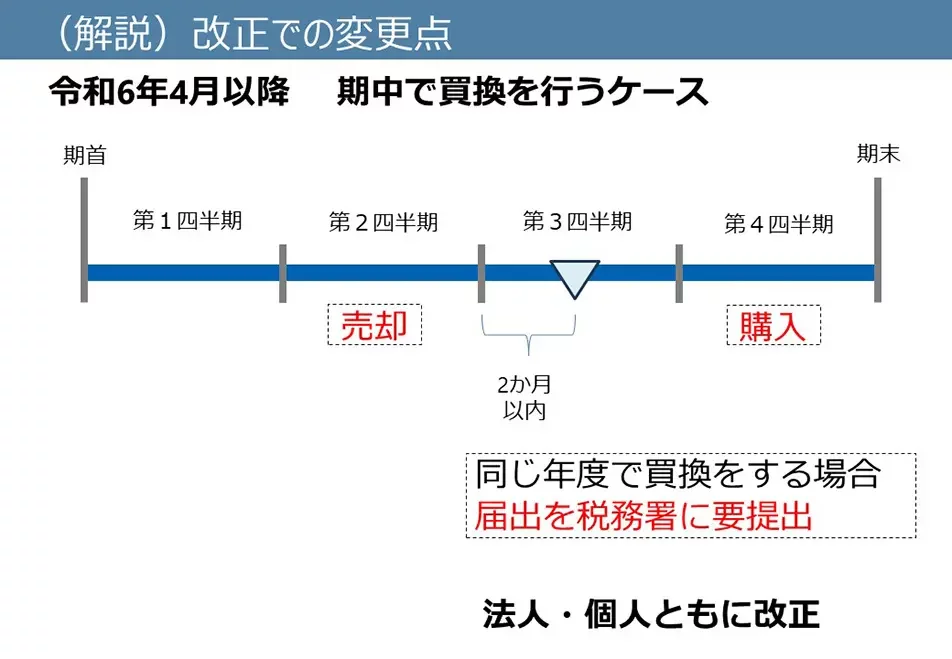

不動産関係の令和6年4月から適用される税制改正

事業用資産の買換え特例の改正

事業用資産の買換え特例に関して非常に重要な改正が行われ、令和6年4月から適用となります。

今回の改定により、期中(同じ年度)に買換えを行う際は、譲渡資産を譲渡した日又は買換資産を取得した日のいずれか早い日の 属する3月期間の末日の翌日以後、2月以内に税務署への届け出が必要となりました。四半期ごとに区切る形になります。

※以下のイメージを参照。

従来では買換えが終わった後に税理士に事後報告する方も多かったが、改定の適用以降は事後報告の場合、買換え特例が受けられなくなる可能性がでてきます。買換えの予定がある場合は事前に税理士へ相談することが大切です。

また、期中の買換えを予定して届け出を出したが実際には買換えを行わなかった場合、届け出を取り下げる手続きは不要です。

そのため、事業用資産の買換特例を検討している場合は、届出提出が望ましいといえます。

この改正は法人と個人の両方に適用されるため、個人の方も注意が必要です。

課税の繰延(繰り延べ)割合の変更

以前は買換えの特例を利用すると、売却益の8割を繰り延べることができましたが、新しい改正では、場合によって90%まで繰り延べることが可能になります。

90%の繰り延べが認められるケースは、23区の物件を売却して3大都市圏の外に移る場合です。過密を避けられるため、優遇措置として90%の繰り延べが認められます。

また、一方で3大都市圏の外から23区に入る場合は、過密になってしまうとして繰り延べ割合が60%に下がるという改正があります。

こうしたエリアごとの繰り延べ割合の変更には注意が必要のため、実際に取引を行う際には地域の規定を確認することが重要です。

まとめ

今回は、近年の税制改正から不動産、贈与、相続に関する重要な項目について下記の6つを紹介しました。

①相続時精算課税の緩和

- 110万円までの非課税枠の新設

②暦年贈与の引き締め

- 相続前7年内の贈与が相続財産に加算

③贈与の実務上の注意点

- 形式的な贈与は認められない可能性が高い。

- 贈与の証拠力が大切

④財産債務調書の改正

- 提出要件に「前年の12月31日時点で合計10億円以上の財産を有する」を追加

- 提出の時期を6月末に変更

⑤区分マンション評価の改正

- 区分マンションの相続評価額が市場金額の6割ほどに改正

⑥買換え特例の改正

- 同じ年度で買換えする場合は、期中に届け出が必要

※動画および本ページの内容は、セミナー開催日(2024年3月)当時の情報・法令等に基づいております。

講師プロフィール

大木 宣幸

税理士

公認会計士

大木国際会計事務所:代表

株式会社International CPA Firms:代表

日本公認会計士協会東京会:第二ブロックブロック長

日本公認会計士協会 東京会 豊島会 会長

日本公認会計士協会 税務業務部会東京分会 副分会長

世界BIG4の監査法人にて上場企業の監査に携わる。他にも国内外を問わず不動産売買に特化した会計・税金のコンサルティングやセミナーを実施。